提起冯了性,海内外的广府人都会津津乐道一句“识就冯了性,唔识就误了命”。

这句话的意思是了解并信赖冯了性的好药就能够带来健康和福祉,而不懂这些药的,很可能会错失治疗疾病、恢复健康的机会。

这句话不仅是人们对冯了性品质的认可,也代表着岭南群众对这个品牌好药的朴素赞美。

从明清时期一家小药铺起家,历经药铺、小工厂到大企业的四百年更迭,这个古老的佛药老字号在佛山中医药发展的版图上始终有着重要的地位。

冯了性这个名字究竟从何而来?为何现在一个冯了性药业生产多个老字号名药?为何这些老字号名药流传至今仍为海内外乡亲津津乐道?

经典成药 源远流长

我们把时间追溯到明朝万历年间。新会人冯炳阳根据岭南地区多患风湿的特点,研制出一种专治风湿跌打的万应药酒,因为疗效显著,前来购药的人渐渐增多。

当时地处珠三角腹地的佛山水路四通八达,据古籍记载“诸宝货南北互输,以佛山为枢纽,商务益盛”。地理的优势让佛山成为全国著名的“四大聚”,迅速聚集的人气和财富让佛山成为中国南方商品交易的集散地和冶铁、陶瓷、纺织以及中成药的制造中心。另一方面,这些行业容易伤筋动骨,加之武术之风在当时的佛山极为兴盛,市场对跌打类的成药有着庞大的需求。冯炳阳看准了这个机会,于1615年把药铺迁至佛山。

冯炳阳的儿子冯嘉会游历古刹寻求药方,方丈赐其号为“了性”。接手父亲的药铺后,冯了性改良了组方,万应药酒也改名为“冯了性风湿跌打药酒”,自家的店名也正式改为“冯了性药铺”。从此,一款既能内服又可以外用的药酒在佛山闯出了知名度,并逐渐走向全国,一直延续至今。

彼时的佛山,成药行业进入了鼎盛时期,仅200米长的豆豉巷里就有27家药店,出现了梁仲弘抱龙丸、李众胜堂保济丸、黄祥华如意油、保滋堂八宝珠珀保婴丹、冯了性风湿跌打药酒等一批佛山知名中成药,形成了膏、丹、丸、散、茶、油、酒等多个成药种类。一些中成药产品从小作坊起步,行销至全国。如今在广州、香港、澳门乃至东南亚等地遍地开花的中成药,不少都源于佛山。

古方正药 经久不衰

“风湿骨痛、跌打损伤擦一下效果很好”“冬天适量小酌一杯,暖身又祛湿”“小孩肚子痛、惊风,吃一粒效果就好好”…… “冯了性”的许多老字号药种药方流传400多年,仍然广受市场欢迎,很多岭南街坊对它们的效果赞不绝口。

这些称赞的背后,是一代一代佛山制药人对传统组方的守护和传承。以主治小孩子脾胃不和、风热湿滞的抱龙丸为例,其制作发展过程在岭南中成药中极具代表性。

1573年,明代佛山名医梁仲弘为了解决岭南天气湿热、药品不易保存和长途运输的问题,以蜡封存药品制成“蜡丸”,并在佛山朝市街开设蜡丸馆。抱龙丸的前身是抱龙膏,膏剂不利于存放和携带,于是改制成丸剂,方便含服或咀嚼。

1957年,冯了性药铺、梁仲弘蜡丸馆等57家制药店铺组成了“佛山联合制药厂”; 1971年,茶剂、膏剂、片剂产品被分出来,组建“佛山市制药二厂”,原厂更名为“佛山市制药一厂”,即佛山冯了性药业的前身,继承了丸、散、酒、酊等传统剂型。

如今,在冯了性药业内,不仅有梁仲弘的抱龙丸,还有马伯良的儿科七厘散、李众胜堂的保济丸、蛇王满的蛇胆川贝散等佛山名药,依然遵循古方传承并运用现代化生产技术,如火如荼地生产,守护着家家户户的健康。

守正创新 薪火相传

冯了性风湿跌打药酒传统组方及工艺第十四代传承人霍嘉茵,远赴贵州省贵定县翻山越岭开展药酒主药——丁公藤的药材溯源。在佛山冯了性药业实验室,霍嘉茵的徒弟杨剑湖通过指纹图谱研究确保每一款入药的药材质量达到最优。

相比老一代制药人根据经验判断药材优劣,新时代的佛山制药人使用现代化的手段通过标准化的测定把控药材的质量。

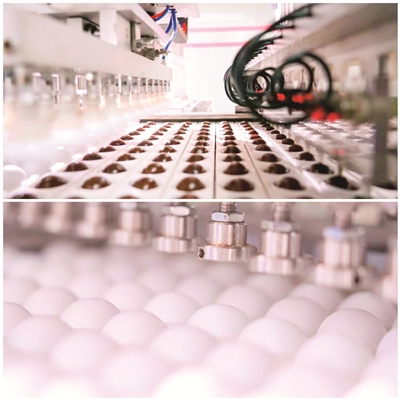

在冯了性药业现代化的生产线上,每隔1分钟就有上百粒抱龙丸被封上塑壳,准备运往全国各地。而在历史记载中,抱龙丸由蚬壳包裹,后来梁仲弘发明了蜡壳包装。直至上世纪七八十年代,彼时的佛山市制药一厂研发出国内第一台全自动蜡壳封装机,大大提高药丸的生产效率。2015年,经过技术攻关,抱龙丸升级为塑壳包装,解决了蜡壳包装易受极端天气影响的问题。

广东省名中医、首届佛山市十大名中医高修安说,佛山中成药的制作技艺不仅融合了深厚的中医药理论,承载着浓厚的地方特色,还将现代科技融入其中,使得佛药不仅飘香本土还名扬四海。

四百年佛山中成药积聚淬炼,与时代共荣共生,贯穿古今的是敢为人先与执着坚定的佛山制药人精神。我们坚信,这份信念将激励一代代年轻人投身到中医药行业,守正创新,薪火相传。

导演手记

“冯了性”三个字对于我来说是一个儿时的记忆。以前每次经过汾江桥,远远看到矗立在汾江河畔的“冯了性”钟楼总有一种难以描述的亲切感。

此次深度采访和拍摄后,除了身上留下的那股浓浓药香,最让我感动的就是冯了性药业对传承的执着。一年的拍摄中,我见证了冯了性风湿跌打药酒传统组方及工艺传承人霍嘉茵翻山越岭,追寻祖辈的足迹,寻找生长20年的丁公藤。每一次与佛山制药老师傅交谈,我都能深刻体会到他们对中医药事业的热爱与纯粹。无论时代如何变迁,这份对传统中医药文化的严谨态度与传承精神永远值得我们学习。

我认为,正是这种对传统的坚守和对创新的探索,才使得佛山中医药得以薪火相传、生生不息。这次的拍摄经历让我更加珍惜这份弥足珍贵的文化遗产,也让我对佛山中医药事业的发展充满了期待。

文/本集导演霍钰雯

图/《百年印记——中医药在佛山》摄制组提供