□新华社记者刘亢、蒋芳、朱筱

5月18日是国际博物馆日。新时代的博物馆,正突破传统边界,从馆舍天地奔向大千世界;彰显个性魅力,从“千馆一面”迈向“千馆千面”,成为展示中华文明、教育服务大众、推动国际交流、赋能经济社会发展的动力源和能量场。

从“静态展陈”到“动态交互”:科技赋能让文物活起来

敦煌莫高窟有一个经典洞窟——第285窟,因为空间狭小鲜少对游客开放。如今,科技让洞窟“变大了”,游客还能来一场“飞起来”看洞窟的奇妙体验。

佩戴好VR设备,昏暗的洞窟亮起。轻轻一跃,飞天、雷神、伏羲、女娲等绘于四米多高窟顶上的形象,纤毫毕现、触手可及;摇动手持设备,可以在敦煌古乐伴奏下敲响雷公鼓;结束参观,一段真人与洞窟虚拟场景交互的视频就能下载到手机,成为“带得走”的敦煌记忆。

“过去为了保护壁画,游客进入洞窟参观时间受限,窟内光线较暗也看不清楚。”敦煌研究院文化弘扬部部长雷政广说,现在借助数字扫描、三维重建、高精度空间计算等技术,沉寂千年的文物活了起来。

在殷墟博物馆,得益于“微痕提取”技术,甲骨上的笔画叠压关系、钻凿形态等肉眼难以辨识的精细信息,变得清晰可见。

在扬州中国大运河博物馆,运河版“密室逃脱”——“大明都水监”第二季刚刚上线,游客们可以扮演角色沉浸式闯关,以另一种方式了解大运河的历史文化。

陈列展览是博物馆的核心产品,但今天的策展人不再满足于展柜加标签的传统模式,而是致力于打造“可进入的考古现场”,观众也不再是旁观者,而成为文化故事的共创者、文化传播的参与者。

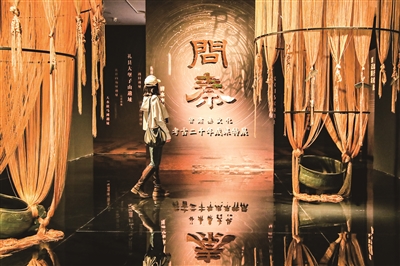

从“大而全”到“特而精”:特色定位打破“千馆一面”

作为我国第一座海事专题馆,泉州海外交通史博物馆因题材“小众”长期不温不火。随着泉州作为“宋元中国的世界海洋商贸中心”跻身世界遗产,海交馆深挖独特资源,成为热门打卡地。

泉州,古称刺桐城。走进双桅船造型的海交馆,一幅4米长卷《刺桐梦华图》再现了10至14世纪中外商船满载番货抵达刺桐港时的繁荣景象。一艘沉睡了700多年的南宋福船是“镇馆之宝”,古船及其伴随出土物、泉州宗教石刻、外销瓷,构成基础的三大藏品体系。

进入新时代,一批精准定位、专业策展的特色博物馆,成为人们心中的“宝藏”地标。

洛阳古墓博物馆在地下6米的展陈空间内,最大限度复原展示了两汉至宋金时期的25座古墓葬。

苏州市吴中区吴文化博物馆成立5年,跻身“全国最具创新力博物馆”,全面展示吴地文化,鲜明提出“产业友好型”定位,让博物馆成为外地客商来吴中区考察营商环境的重要一站。

从“有围墙”到“无边界”:向外拓展激活文化力

蜀韵竹编风铃在微风中轻吟,非遗剪纸勾勒出神秘太阳神鸟图腾,木耜稻谷贴画重现古蜀农耕场景……初夏,四川成都金沙遗址博物馆将展览“搬”进社区,沉浸式手工课堂让居民们亲手“触摸”三千年前的古蜀文明。

从“坐等观众”到“主动抵达”,越来越多博物馆正淡化“高冷神秘”,不断拉近与百姓的距离。

一边逛街,一边与博物馆不期而遇。在全国单体商场销售冠军的南京德基广场顶层,“藏着”一座德基艺术博物馆。110米的数字长卷《金陵图》生动再现宋代盛世风华,“人物入画,实时跟随”的观展模式令人不知不觉就走进了博物馆。

一平方米,也能建一个博物馆。近期,位于上海市虹口区外国语第二小学的“一平米博物馆”打字机馆开馆,为馆校合作打开了想象空间。

15分钟候机间隙,也能与国宝文物来次密接。春秋时期青铜礼器的瑰宝秦公镈、西汉的彩绘陶壶、北周的东罗马金币,西部机场博物馆在西安咸阳国际机场开馆,为人们在旅途中“充电”。

从“单向输出”到“双向奔赴”:双向滋养唤醒城市DNA

“为一座馆赴一座城”。很多游客来到苏州,都会去苏州博物馆打卡。

这座博物馆最大的展品是建筑本身。与拙政园、狮子林为邻的苏博,出自建筑大师贝聿铭之手,延续了江南古建粉墙黛瓦的色调,又巧妙融入钢架、几何形状等现代建筑元素。

“馆内,一步一景,意境悠远,每扇六边形窗都透着精致。出馆就是老城,听一曲评弹,吃一碗苏式面,做一天苏州人。”来自海南的游客陶云说。

对外地人来说,苏博是了解苏州的索引;对本地人而言,苏博是一种情感的牵挂。

“我们持续推出沈周、文徵明、唐寅和仇英‘吴门四家’系列展,开设苏作工艺馆,都是为回应苏州人的情感。”馆长谢晓婷说。

博物馆如同独特的“文化芯片”,重塑空间价值,提升城市软实力;一座城市的文化肌理、经济实力,也源源不断为博物馆事业提供养分。

景德镇陶溪川文创街区将废弃瓷厂改造为活态博物馆集群,其成功源于城市千年制瓷技艺的基因传承。

上海“博物馆+咖啡馆”模式、天津文博场馆夜经济示范点的探索,本质是城市特色生活方式向博物馆空间的自然延伸,又通过博物馆将城市文化基因进行了显性表达。

“双向奔赴”中,博物馆成为城市发展的“文化加速器”,城市扮演着博物馆创新的“现实服务器”,二者共同编写着文明传承的当代代码。