图/受访者提供

随着考古学家手中的毛刷一点点清理,800余件旧石器时代的石器重见天日,新石器时代的陶片、木器等陆续出土……在揭露面积130平方米的平面岗遗址上,考古学家确认包含新石器时代和旧石器时代两个时期的遗存。

这是广东省文物考古研究院、南海博物馆在西樵山平面岗遗址的最新发现。一块块石器,镌刻着4万年前西樵山下的历史印记。

围绕平面岗遗址的追问始终未停。4万年前,先民们是如何生活的?随着广东文物考古研究院研究工作推进,西樵山平面岗遗址脉络逐渐清晰。从1958年到如今,近70年的岁月里,一代又一代考古人不断触摸历史碎片,唤醒了西樵山万年历史文脉。

记者专访广东省文物考古研究院历史时期考古研究所所长、平面岗遗址考古发掘项目负责人王欢,中山大学岭南文化研究院执行院长温春来等专家学者,聚焦历史尘埃中的点滴,探寻出土文物背后的故事。

打开尘封4万年的历史

距离“西樵山考古新发现距今40000年以上的旧石器时代晚期堆积层”发布不久,重访平面岗遗址,已是酷暑天气。站在露天的探方边,不一会儿已汗流浃背,回想起初次踏上这片土地的场景,考古队领队王欢仍记忆犹新。

2023年3月起,作为“考古中国”重大项目——南岛语族起源与扩散研究广东地区的主要实施内容,广东省文物考古研究院对西樵山遗址群开展了区域系统调查与勘探工作,其中在平面岗遗址获得突破性进展,发现疑似旧石器时代的石器。

在此前的考古工作中,珠三角地区尚未发现有明确层位的旧石器遗址。对于此次偶然性的发现,王欢坦言:“比起兴奋,我们更多是谨慎,越是突破性发现,越要把工作做细,通过科学的考古工作,寻找更多支撑新认识的证据。”

未有珠三角,先有西樵山。作为远古时期火山爆发产生的西樵山,当地人一直利用自然赋予的西樵山岩石制造石器,用来渔猎、捕捞。然而,西樵山上的古石器到底可追溯到什么年代,一直是个谜。

早在1958年,西樵山居民沿山麓开挖排洪环山沟时,首次发现了西樵山石器遗址,中山大学、广东省博物馆等单位对遗址群开展了多次考古调查与试掘工作。1960年,中国考古学家贾兰坡等在西樵山上发现以双肩石器为特征的史前人类活动遗址,提出了“西樵山文化”的概念,遗址群受到学界的高度关注。

“此次发现的平面岗遗址位于西樵山东南麓山前冲积扇上,正是属于西樵山遗址群最早发现的地点之一富贤村。”王欢介绍,从去年9月至今年4月,广东省文物考古研究院对平面岗遗址进行了抢救性考古发掘。

勘探、布方、发掘、测量、收集、记录……在8个多月的持续考古作业中,队员们用铁锹、镐头、手铲、刷子等工具,一点点挖掘、清理,揭露了深4米、面积达130平方米的遗址。

平面岗遗址碳14初步测年结果显示,旧石器时代堆积年代为距今40000年以上,新石器时代堆积年代多为距今5900至5000年之间,确认该遗址包含新石器时代和旧石器时代两个时期的遗存。这一结果也打开了这片土地尘封了4万年的历史。

广佛最早的人类遗存现身西樵山

在平面岗遗址发掘现场,考古工地上的探沟、探方内的地层线清晰可见,探方壁上的文化层里还保留着一些石块。看着眼前的情景,时光仿佛倒流回到4万年前。我们不禁想象,远古时期的先民在这片土地是怎么样生活与劳作的?

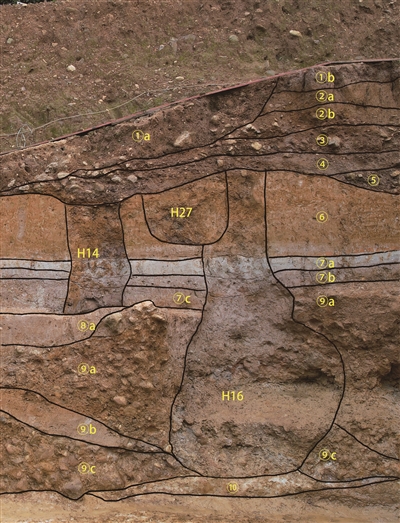

遗址首次发现西樵山地区有确切年代的旧石器时代晚期层位,是目前广佛地区发现最早的人类遗存。本次发掘采用自然层结合水平层的发掘方法,地层自上而下分为10层,东北西南向的现代沟将发掘区分为南北两个部分。

“最主要的发现是距今4万年前的石器,说明旧石器时代这个地区是有人群活动的,他们利用西樵山的优质石料打制石器。这就将珠三角有人类活动的历史提前到4万年前。”王欢介绍,此前珠三角发现的遗址多为距今1万年以内,比如距今约7000年的咸头岭沙丘遗址,距今约5000~6000年的古椰贝丘遗址等。

平面岗遗址的旧石器时代堆积中共出土石器800余件。石料以霏细岩为主,还有凝灰岩、粗面岩等,石器类型有砍砸器、刮削器、石核、断块、石片、碎屑等。

在新石器时代出土的遗物中,考古专家发现了陶片、石器以及带有使用痕迹的木器,而陶片相对较少,以夹砂灰陶为主,还有少量泥质灰白陶、红褐陶,素面或饰绳纹,个别夹砂陶表面附着烟炱。

此外,遗存中还有7000余件石器,类型有石锤、砍砸器、刮削器、尖状器、使用石片、石叶石核、石叶、细石核,双肩石器制作过程中产生的石片、毛坯、残断器等,以及10余件木器,为直径2.2~5厘米的木棍削尖一端制成,尖部可见使用痕迹,完整的长度约1米。

记者留意到,考古发掘现场还有许多大大小小的土坑。“这些土坑专业术语叫做灰坑。灰坑在古代可能有垃圾填埋、窖藏、祭祀等功能。这次考古我们共发掘清理了30座灰坑,多为分层堆积,坑内灰褐色填土中含有果核、树种以及大量植物腐殖质。”在王欢看来,虽然这些灰坑目前的作用还没有办法作出明确的推断,但灰坑比较密集,说明人群在此活动频繁。

延长珠三角地区的考古学文化轴线

平面岗遗址是珠三角地区目前发现的年代最早的遗址,这一发现不仅延长了珠三角地区的考古学文化轴线,也为探讨东亚地区现代人来源与扩散、中国旧石器时代晚期石器技术多样性等问题提供了关键材料。

此次发掘揭露的新石器时代原生层位,有助于推动学术界对西樵山文化的认识、深化岭南地区史前考古研究,为南岛语族起源与扩散研究、东亚早期人群向南扩散提供重要证据。平面岗遗址的发掘对于完善岭南地区考古学文化序列、揭示该地区史前人群的技术与生存方式等学术问题也具有重要价值与意义。

旧石器时代的石片、西樵山典型的双肩石器、战国时期的陶片……在平面岗遗址挖掘现场临时搭建的工作棚里,不仅摆放着考古队员们的作业工具,还有部分采集的石器、陶片等遗存。

“考古发掘过程中,附近村民感到好奇就会过来看看。这次遗址发掘离不开当地政府和村民的支持。”在王欢看来,虽然村民没有任何的考古经验,但经过简单的培训,他们仍然乐意配合去做一些考古基础工作。

附近工地的大姐送来香蕉,隔壁村民送来自家池塘养的鱼,队员们的车在半路坏了村民第一时间伸出援手帮忙修理……西樵村民的热情与淳朴让王欢与考古队员们十分感动。

遗址发掘现场一墙之隔就是谭先生承包经营了十几年的锦鲤养殖场。家门口挖掘出土了4万年前的石器遗存,谭先生很淡定。“从小我们就耳濡目染,知道20世纪60年代就发现了西樵山石器遗址,我相信附近还有很多未出土的宝贝。”谭先生说,希望政府加强引导,通过开展研学游活动,联动博物馆、学校等加强宣传教育,让更多年轻一代深入了解西樵山及周边的历史文化,增强文化自信及对家乡文化的认同感和归属感。

此次考古新发现,对于将以西樵山文化为代表的珠江文明上升到中华文明重要组成部分的格局提供了坚实支撑,也为南海发展人文经济提供了新的重要契机。

在温春来看来,西樵山文化是独一无二的存在,是体现岭南文化的精华所在,“在中国历史长河当中,以西樵山为核心的南海土地不断产生影响中国历史的标志性人物和文化。”

南海区委书记顾耀辉提出,要以西樵山平面岗遗址考古新发现为契机,围绕西樵山打造中国民间文化交流传播平台,系统梳理、树立“西樵山文化”品牌。推动考古发现与研究成果及时转化,更好为群众所共享,是南海当下亟须思考的课题。

前不久,平面岗遗址研学游活动启动,一批南海学子走进考古发掘现场,实地感受家乡历史文化的魅力。王欢表示,广东文物考古研究院将与南海博物馆密切合作,梳理此次考古新发现遗存,做好文化宣传工作,让更多市民群众了解远古时期先民的生产生活,感受西樵山文化的独特魅力。