文/图 佛山市新闻传媒中心记者杨立韵(除署名外)

最近,“怀民亦未寝”很火,网友们纷纷“寻找自己的张怀民”,说如果生活中有苏轼、张怀民这样的朋友,肯定是非常美好的事情。

苏轼与张怀民夜游承天寺的故事有多动人,后人就有多向往。而与之相似的美好,同样镌刻在佛山三水,在三江汇流的土地上传颂了500多年。

那时,正值西樵山理学登上历史舞台的前夜,硕儒陈白沙在三水觅得爱徒陈冕,其一生为三水写下诗文20多首,其中与陈冕有关的多达19首,此外有祭文、墓铭各1篇。这是西樵山理学登上历史舞台的前夜,一段旷古师生情、忘年交。

让我们从其中挑选一首诗,一起去找寻陈白沙眼里的“张怀民”,以及探寻那个让陈白沙为之栖心的精神世界。

陈白沙是谁?

这首诗名为《西南驿晚眺》。全诗曰:晚来花雨湿诗囊,独上邮亭望大荒。南尽海邦诸郡浅,西来天上一江长。渔歌落日还孤艇,树隔啼莺背短墙。料理凭高非一事,樽前谁与共平章。

陈白沙系明代著名思想家、哲学家、教育家、书法家。他是宋明理学史上一个承前启后、转变风气的关键人物,其提出“学贵知疑”的教育理论,强调“提出问题”在学习、成长中有重要意义。他开创的白沙心学开启了明代心学的先河。后世称他为“圣代真儒”“圣道南宗”“岭南一人”。

透过陈白沙的生平,或许我们能用“斯人寂寞”来形容此时的陈白沙。

陈白沙系广东新会人,生于明宣德三年(1428年),卒于明弘治十二年(1499年),早年凭借《和杨龟山此日不再得诗》,得到了“真儒复出”的赞许而名动京城。但观其大半生,竟是在王振弄权、土木之变、英宗复辟等社会动乱中度过,胸中才学和政治抱负得不到舒张。但是,陈白沙晚年著书讲学,却意外点燃了西樵山理学的光焰。黄宗羲在《明儒学案》中说:“有明之学,至白沙始入精微,至阳明而至大。”

在士大夫“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神传承下,陈白沙没有选择宝剑入鞘、藏锋以待,做一个袖手旁观的冷面看客,而是践行“礼失而求诸野”,将失意与热血统统带回岭南,在南粤大地著书讲学,播下求知的种子。

三水因此而与之结缘。陈白沙返乡后,曾在三水设所讲学,“聚卓荦不群,励躬砥行之士”,且遍游三水名胜古迹,广交名儒墨客,留下不少轶事名诗。《西南驿晚眺》便是写于这一时期,这一首诗,映照的其实是斯人寂寞之际,一方水土对这位孔孟信徒的心灵慰藉。

陈白沙所有与三水有关的诗中,唯独这一首一反其他诗作的尽兴与抒怀,颇有“把栏杆拍遍”的沉郁与激昂。如“独上”“孤艇”“谁与”等字眼,流露的是一种“微斯人,吾与谁归”的落寞。“诸郡浅”“一江长”又大开大合,分外豪气。“平章”二字,则尽显读书人澄清寰宇的孤高与倔强,因为“致君尧舜上,再使风俗淳”是孔孟之徒的最高理想。

陈冕是谁?

当代有“史诗互证”一说,透过《西南驿晚眺》诗中意,以及历代《三水县志》的记载,我们能依稀还原三水在中原王朝经营东南边陲时其“海通天下”的交通优势。

这里,珠江水系最大的干流——西江,以及北江在思贤滘形成交汇,被确认为地理意义上的粤港澳大湾区之源。

西南驿的作用自不用多说,据现存最古老的《三水县志》地图所示,西南驿位于昔日三水河口旧城外。陈白沙周游期间,沿水路逆流而上,不管是沿北江北上,抑或循西江西进,三水都是其必经之地。连接西江和北江的思贤滘航道原来有“私盐滘”的说法,据说陈白沙闻知此名,将“私盐”改为“思贤”,希望当地人崇文向善,见贤思齐,“私盐滘”从此成为思贤滘。

关于思贤滘的得名,有另外一个更为动人传说。这故事的主人翁,便是陈白沙要寻找的“张怀民”。那个人名叫陈冕,是三水白坭人,思贤滘也是因陈白沙觅陈冕不遇而得名。陈冕师从陈白沙“讲身心之学”,其人“雅负气节,敦尚诗书”“遵循礼教而修明其义”,被陈白沙视为“高弟子”。

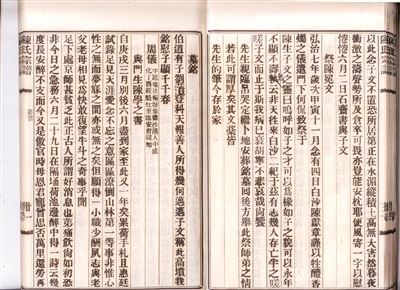

与陈冕有关的诗文也似乎在说,陈白沙曾将陈冕视为托付毕生学说的人选。陈白沙写下的诗文中,有19篇与陈冕有关,如《金洲别陈冕》《至陈冕家》《次日偕陈冕游金洲山》等。一次陈白沙来寻陈冕,写下了《访陈冕》五律一首,全诗收录如下,以证二人亦师亦友:

远树晴堪数,孤云瞑欲遮。自怜江海迹,到处友生家。落日明江色,轻风动麦沙。相看吾鬓白,不必问年华。

传说,阮籍能“青白眼”,青眼看他尊敬的人,白眼则留给他不喜欢的人。陈冕,一定是那一个让陈白沙青眼相看的人。

陈冕在外为仕途奔波,陈白沙写下《与门生陈学之书》,以孔子爱徒颜回“独居陋室而不改其乐”等来勉励陈冕。

后来,陈冕英年早逝,陈白沙在为其而写的《祭陈冕文》中,称陈冕有“榱椽”之才,是可以担负重任的人,陈冕师从自己20多年钻研学问,世上像他这样用心且用功的,能有几人?

在《墓铭》中,陈白沙更是将陈冕比喻为唐代的刘蕡。刘蕡疾恶如仇,参加“贤良方正”科举考试时,秉笔直书主张除掉宦官。明代最重气节,有“文死谏武死战”一说,陈白沙将陈冕称作“刘蕡”,这是一个了不起的赞誉。

陈白沙与陈冕之间,是“风义平生师友间”,更是“许我忘年为气类”。我们可以相信,在陈白沙著书立说之际,陈冕是“藏之名山,传之其人”的人选。因为,陈白沙的追寻,陈冕懂得。

给我们留下什么?

1924年,梁启超在《近代学风之地理的分布》一文中介绍广东时,开篇第一句便是:“吾粤自明之中叶,陈白沙、湛若水以理倡学,时称新会学派,与姚江并名。”从中,不难看出近代学人对陈白沙的推崇。

2024年,我们回头望陈白沙寄情于山水的惬意时光,更能品嚼到他惬意之下的怀忧之意,也能感受到他在三水、在西江流域植下的文人风骨。

陈白沙去世后,他的学生湛若水等人在西樵山结庐讲学,西樵山成为理学名山,西樵山理学登上历史舞台。又过去数十年,一个名叫何维柏的人来到思贤滘旁的昆都山,在山上结庐读书,一读就是20年。

何维柏一生追慕白沙先生学说,官至礼部尚书,与忠臣海瑞齐名,曾上书皇帝禀告严嵩罪行,被后人誉为“参天柏,三水凤”。

何维柏自称“三水邑人”,为三水第一部县志作序;他在昆都山留下了读书亭、晒书台等遗址和传说;在自剖心迹的《昆都耸翠》有“缅然景前哲,亦有崔与张。崔张日以远,江门浩汤汤”,何维柏以江门指代陈白沙,他的心迹,也是三水人的心声。

在距离明王朝权力中心最远的时候,在西樵山理学如朝阳般升起、在岭南儒学史上天才学人成群而至的时代开启之前——陈白沙的心事,不管是陈冕,还是何维柏,抑或五个世纪以后的我们,都愿为之俯首。

历史长河中,西南驿渺杳不可寻,但陈白沙心中的“张怀民”,就在我们这座城市,他们的故事,像极了那一句“念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭”。

真的是“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”。