文/佛山日报记者谢文骏

鼋,是龟鳖科的一属,它是全国内陆体型最大的水生野生龟鳖动物之一。鼋作为一种古老的爬行动物,无论是地方志还是在各种文学文本中都有其身影,对于古人来说是一种很熟悉的生物。但在近代,鼋因栖息地破坏及人类滥捕,其分布区严重萎缩,种群数量急剧下降,野生鼋已经鲜有发现,由于数量稀少,鼋被列为国家一级重点保护野生动物,又被称为“水中大熊猫”。

为保护濒临灭绝的鼋,农业农村部于2019年印发了《鼋拯救行动计划(2019~2035年)》,对鼋的研究与保护工作越来越受到重视。在位于高明区明城镇的万绿源龟鳖繁育保护研究基地,生活着4只种鼋、800多只子一代,经过技术研究等不断探索,鼋在基地的人工繁育成活率达到90%以上,该基地亦成为全国最大的鼋繁育保种基地。在运用人工繁育技术拯救濒临灭绝的鼋上,万绿源龟鳖繁育保护研究基地付出了多少努力,其中又有什么故事?近日,记者走进基地一探究竟。

习性

好安静 力气大

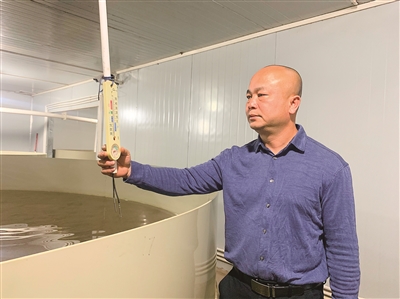

走进佛山市万绿源龟鳖繁育保护研究基地,道路两边分布着两个大水池,基地负责人仇全波正围着水池转,观察着鼋的生长情况。“成年鼋就养在大池内”,仇全波介绍。但当记者望入池子内,却见水面十分平静,几乎找不到鼋的身影。仇全波解释道,池内长有绿藻,在绿藻之下,一只只成年鼋常年生活在水底,它们偶尔会冒头呼吸,一旦察觉有人接近就会缩回水中,平时,人们很难在水池边通过肉眼直接看到它们的模样。

随后,仇全波带着记者走进一个保温间里,室内有四个小水池,空间稍大的两个水池养着1~2年龄的鼋,空间小些的另两个水池则养着不足1年的幼鼋。仇全波说,区分水池养殖主要是为了防止群体间的恃强凌弱现象,为幼鼋提供更安全的生长空间。凑近一看,四个水池池底均铺满沙子,水质十分清澈,可以看见水中正在游窜的银色小鱼。仇全波介绍,池中的鼋好静,平时喜欢藏在沙里,只有当觅食时才会有动作,把身体从沙子中露出来。

正在此时,一只幼鼋突然从沙面冒头,只见它仰起头一把将小鱼吞入口中,在下一瞬间又迅速把身子缩进沙子里,沙面再次恢复平静。其余大多数时候,望向池内,只能看见沙堆边缘露出鼋的身体一角。

为了方便记者看到鼋的样貌,仇全波熟练地从水池中抓起一只鼋。乍一看,鼋的模样与甲鱼有几分相似,仇全波介绍说,成年后,鼋与甲鱼的差别很大,成年鼋的体型一般是甲鱼的十倍,鼋是鳖类中最大的一种,它的外形十分独特,头部相当小,且只能往前伸展,只能攻击到位于前方的东西,吻部呈弧形,吻突极短,不到眼径的一半;它的鼻孔位于吻端,眼小,头背宽平而光滑。

另一边,在基地中央展厅的池子内,一只7~8年龄的子一代鼋正在休息,它的身型十分庞大,像一块巨石。仇全波介绍,鼋的力气十分大,能够掀翻小船,也可以将动物拉入水中。像《西游记》中描述的,老鼋能够驮着唐僧师徒四人过通天河也并非毫无依据。前些年,为了测量种鼋的体型,仇全波曾将池中的种鼋抓上岸,它们中体型最大的体长已接近一米,体重近100斤。

繁育

成活率达90%以上

1985年,仇全波曾在老家池塘开展水产养殖,一次,仇全波父亲将塘水抽干,发现塘底有四只野生鼋。原来,在早前,因为四只野生鼋体型不大,和鳖差别较小,仇全波父亲误把它们当作是甲鱼,带回家后就直接扔到鱼塘里养殖了。后来,当一家人发现四只野生鼋的存在后,仇全波父亲一直把它们叫作“大甲鱼”。又因为它们形状与甲鱼有差异,仇全波一家一直不舍得出售,养着养着就养出了感情,四只野生鼋便一直生活在仇家的鱼塘里。当时,仇全波还在念小学,放学后,他会经常跑到鱼塘边抛饲料喂养“大甲鱼”。

“大甲鱼”的名字一叫就是25年,直至2015年,通过从事水产养殖的一些朋友,仇全波与中国水产科学院珠江水产研究所建立联系,仇全波将种鼋的照片发给研究所的专家看,专家们马上赶往仇全波老家开展认定,仇全波这才发现,原来“大甲鱼”竟是国家一级水生野生保护动物。更让当时珠江水产研究所副所长朱新平感到惊喜的是,仇全波家中四只鼋刚好是两公两母,这为人工繁育提供了非常好的条件。

前几年,四只野生鼋也产过卵,仇全波父亲将人工繁育甲鱼的方法套用到鼋的繁育上,幼鼋少部分能孵化出来,但最后均无一存活下来。后来,他们发现,虽然鼋与甲鱼体型特征有相似之处,但两者在习性上还是有很大的区别。例如,在一次偶然的机会下,仇全波发现,四只种鼋追着鱼塘里的小鱼跑,且会吞吃这些小鱼,他开始意识到,原本向幼鼋投放鱼虾肉等饲料的做法是有误的。

2015年,在中国水产科学院珠江水产研究所的帮助下,母鼋开始上岸产卵,成年大鼋所产的卵经人工孵化陆续成功,一批珍贵的幼鼋存活下来。仇全波介绍,鼋每年5月中下旬开始产卵,会连续产卵4~5次,一次产卵周期持续15~20天,每次产卵数25~60个不等。至今,经过技术研究等不断探索,万绿源龟鳖繁育保护研究基地中鼋的人工繁育成活率达到90%以上,鼋的人工繁育技术已趋于成熟,基地内4只亲本在8年多时间内共计繁育出800多只1~8龄的鼋子一代,万绿源龟鳖繁育保护研究基地亦成为全国最大的鼋繁育保种基地。

野化

已适应野外环境

万绿源龟鳖繁育保护研究基地成立于2008年,高明区万绿源生态种养殖有限公司成立于2013年。期间,仇全波曾前往外地做生意,后来,他始终觉得自己与龟鳖养殖有缘,最终还是选择回到家乡建了一个养殖基地,父亲把养了二十多年的四只种鼋交托到他的手上。接手后,仇全波致力做好鼋的人工养殖繁育工作,在技术上不断摸索研究,不断完善养殖基础设施建设,为鼋保护贡献自己的力量。

鼋是国家一级重点保护野生动物,近年来,因栖息地的破坏及人类滥捕,鼋的分布地区严重萎缩,种群数量急剧下降。2015年起,万绿源与中国水产科学研究院珠江水产研究所共同开展鼋保育研究工作,经过不断探索,2016年,他们共同研发了一种鼋苗室内循环水培育系统及养殖方法,这是第一套鼋温室培育专利系统,经过攻坚克难,他们成功掌握鼋的人工繁育技术,令幼鼋的存活率得到大幅度提高。随着鼋的数量不断增加,基地加大在基础设施建设上的投入,为鼋的繁育提供舒适家园。今年还新建了一个大型养鼋池,计划对未来的鼋子二代进行区分养殖。

2021年,农业农村部同意在高明区万绿源生态种养殖有限公司挂牌建立“农业农村部佛山鼋人工繁育基地”。为恢复和重建鼋野生种群,2020年9月26日,由农业农村部、广东省人民政府主办的2020年鼋野化适应性保护活动在高明潭黎水库举办,活动组织放生了20只人工养殖的鼋,20只四龄、五龄的鼋身上植入芯片,方便后续可以开展鼋野化适应性保护的相关研究,此举有利于研究团队更全面地了解鼋野外生活的习性,逐步恢复鼋在自然条件下的繁殖生存能力,不断扩大种群。

去年5月,基地在潭黎水库成功找回两只植有芯片的鼋,经过观察测定,它们在两年的野化生活中增重了2000多克,成长的速度比同批人工养殖的鼋更快,这让仇全波感到特别惊喜。中国水产科学研究院珠江水产研究所及相关专家对“鼋野化适应性效果评价”成果进行验收时,对人工保种下幼鼋生长数据及回捕幼鼋身体状态进行评估,表明幼鼋野化20个月已适应野外环境生长,野化适应性保护效果显著。

过去两年,受疫情影响,恢复鼋野化适应性保护活动暂停开展。今年,仇全波打算向政府重新申请启动活动,每年持续放生一批人工养殖的鼋。下阶段,在政府的指导和支持下,仇全波计划将万绿源龟鳖繁育保护研究基地发展成国家级鼋保种基地,为鼋种群恢复、科研保护和科普展示提供基础保障。此外,仇全波还在基地内建造了鼋科普文化长廊,对外宣传科普鼋保护的知识。近几年,仇全波还受邀前往顺德等地开展鼋的科普展示,积极带动更多人参与到水生野生动物保护当中。